科技日報記者 趙漢斌

記者6日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,該所近期在云南甘棠箐遺址發現的距今約30萬年的木器和大量遺存,為研究早期人類行為模式和生存環境提供了珍貴的實物資料。相關研究成果發表在國際期刊《科學》。

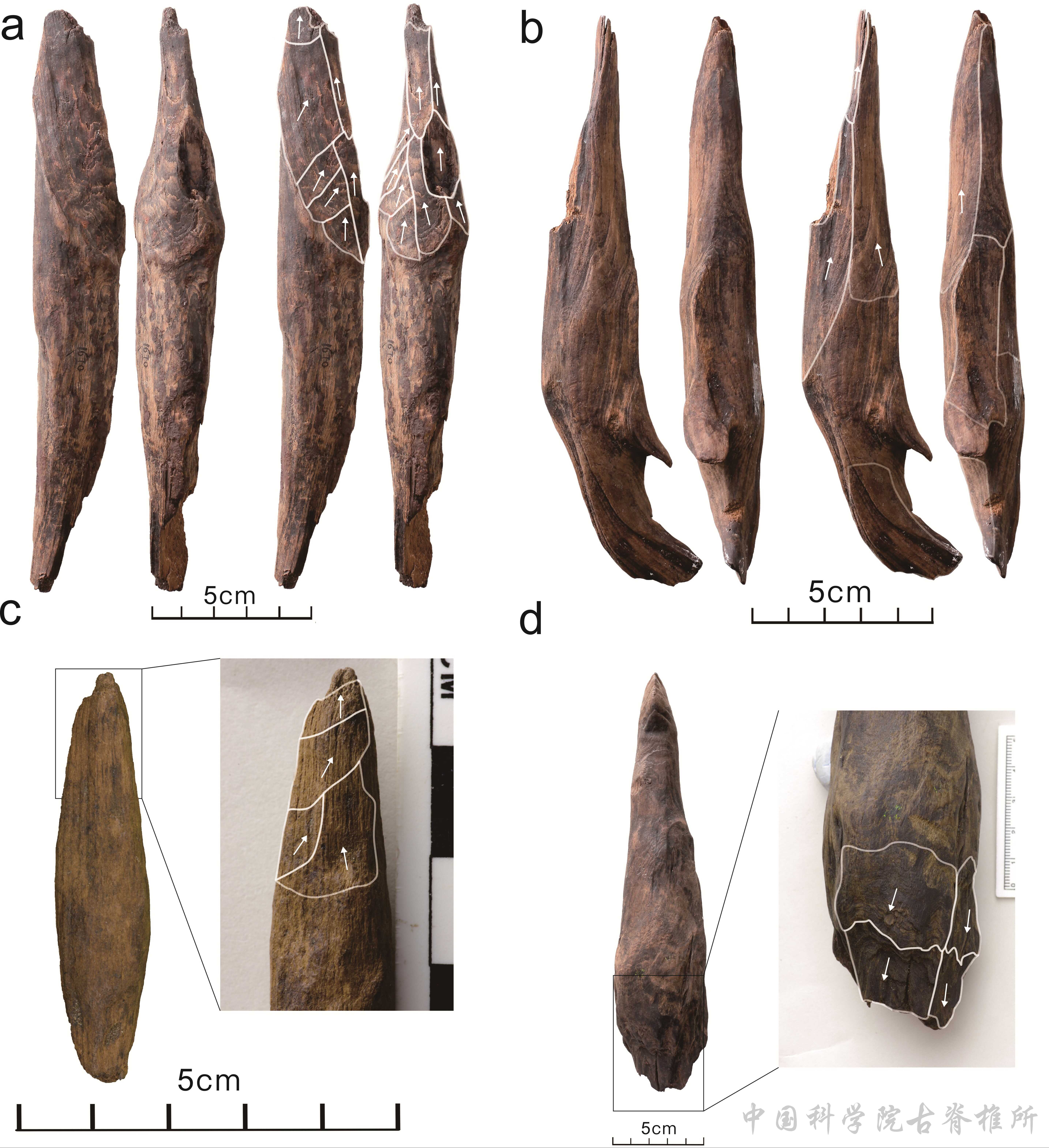

甘棠箐遺址位于云南省玉溪市江川區,坐落于撫仙湖南岸約5公里處。經過考古人員多年發掘與研究,發掘出土了35件距今約30萬年的木器。與這些保存完好木器伴生的文化遺存,包括大量石制品、骨角器、動物化石和植物遺存。遺址埋藏文化遺存的地層為古撫仙湖畔的河湖相堆積,在飽水、缺氧、穩定的環境和快速埋藏條件下保存了大量有機質材料,可謂得天獨厚。

考古隊采用了包括古生物地層學、古地磁學、光釋光、電子自旋共振等方法做交叉測年和數據檢驗。通過測定鉀長石礦物顆粒釋光信號,并結合對動物牙齒分析模型,確定古人類在該遺址活動的時間為距今36至25萬年。

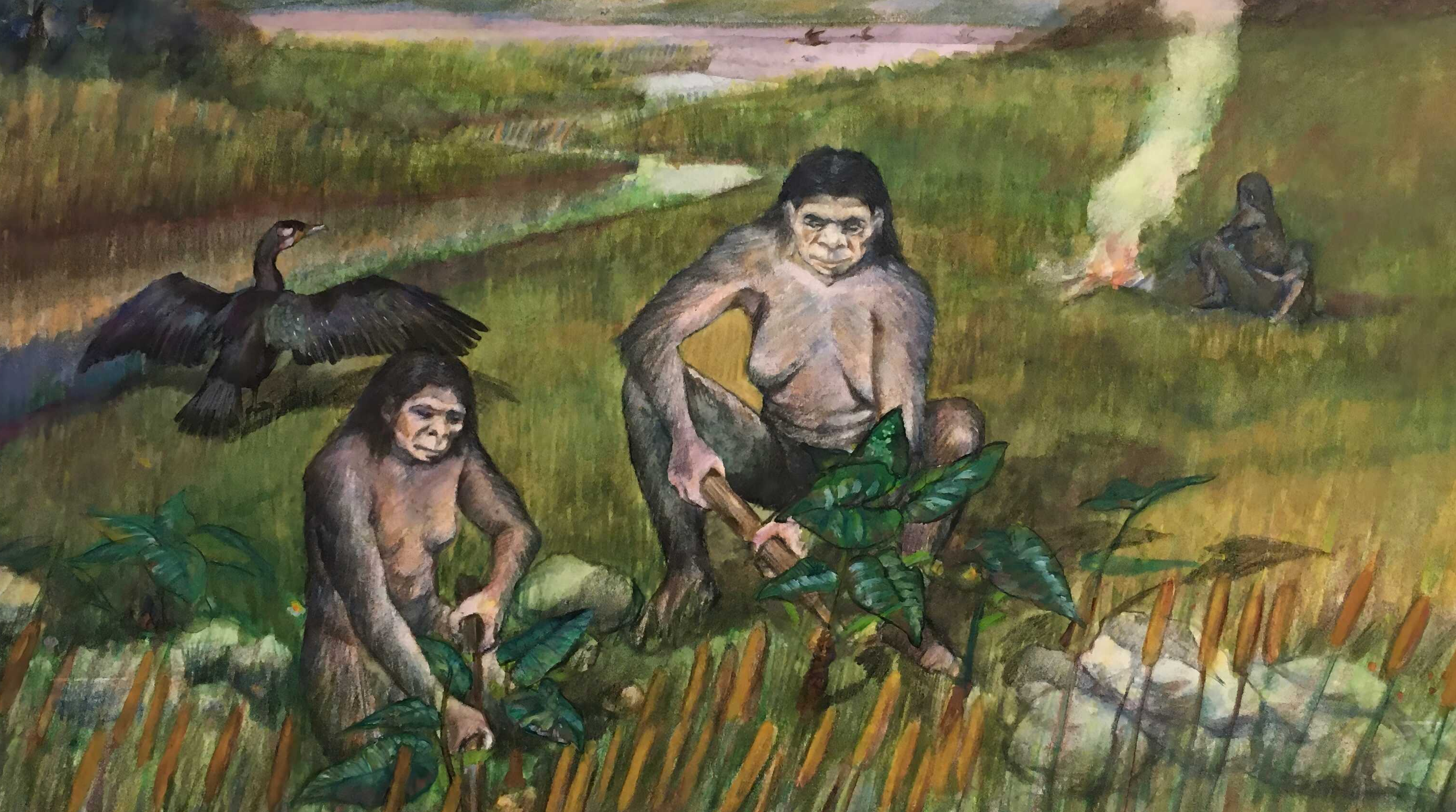

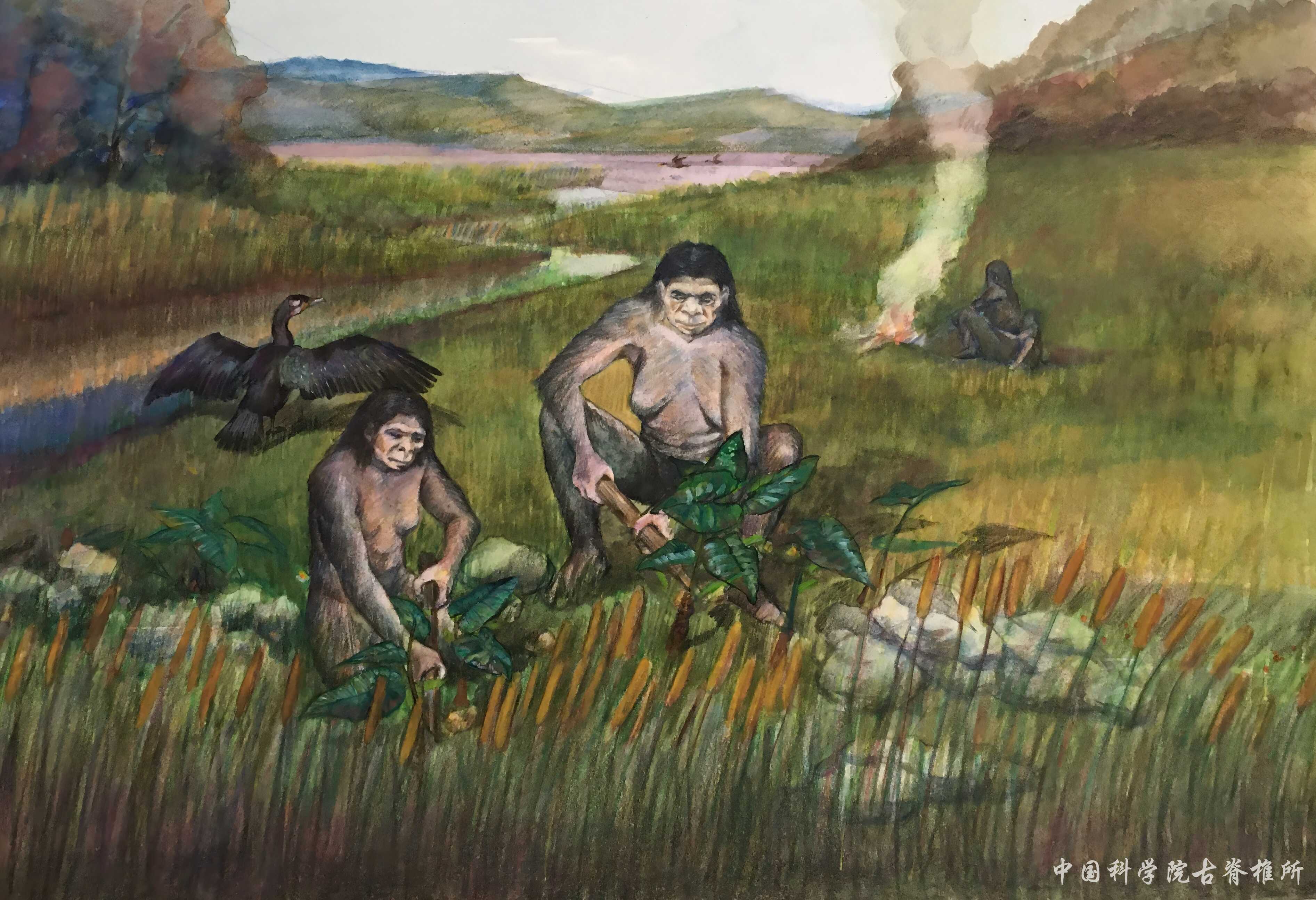

由于木器難以保存,此前的考古發現相對較少,甘棠箐遺址的木器發現填補了這一空白,為研究早期人類的生活方式、技術水平以及與環境的互動關系提供了新的視角。一些木器尖端保留土壤殘留物,包含植物淀粉粒,證明木器的主要功能是挖掘地下植物食材。實驗模擬成功復原了用石器加工木器并用來挖掘植物根莖的過程,輔證遺址出土的木器是人類制作和使用的工具。研究人員推測這些木器或被用于狩獵、采集、加工食物等多種生活場景。

據介紹,該遺址在原生地層中保存豐富的材料,充分展現了古人類生產、生存方式的多樣性和復雜性,從多方面改寫了學界對于舊石器時代人類生存能力與方式和東亞舊石器時代文化特點及其成因的認識,包括竹木器在東亞、東南亞古人類生產生活中的重要作用及其對舊石器時代“竹木器假說”的實證意義。同時研究首次揭秘古人類采集經濟狀態,全面展現遠古盤中餐中廣譜食材的種類,提供了先民用木器挖掘可食性植物根莖的可靠證據,揭示了生活在熱帶、亞熱帶環境下的東南亞古人群獨特的資源利用策略和適應生存方式。

(受訪單位供圖)