科技日報記者 陸成寬

《自然·材料》雜志31日在線發(fā)表了一項納米光子器件互聯領域的重要研究成果。來自上海交通大學、國家納米科學中心等單位的科研人員,利用類似船只航行時產生的“尾流”效應,成功解決納米光子器件光信號跨結構傳輸難題,為未來實現光子信號的遠程連接、精確引導和方向控制開辟了新路徑,有望顯著提升光計算與信息處理的能力。

在納米光子學領域,如何讓光信號高效地穿梭于不同結構之間,是提升納米光子器件集成度的關鍵挑戰(zhàn)。極化激元是一種特殊的表面光波,由光與物質相互作用產生。它能將光壓縮在納米尺度內,實現強大的光場增強。憑借其超強的光約束能力、低能量損耗和顯著的方向性,極化激元在納米光子器件集成方面展現出巨大潛力。然而,極化激元產生的光場會快速衰減,難以跨越不同結構進行傳輸,這成為制約其在實際光子器件中應用的關鍵瓶頸。

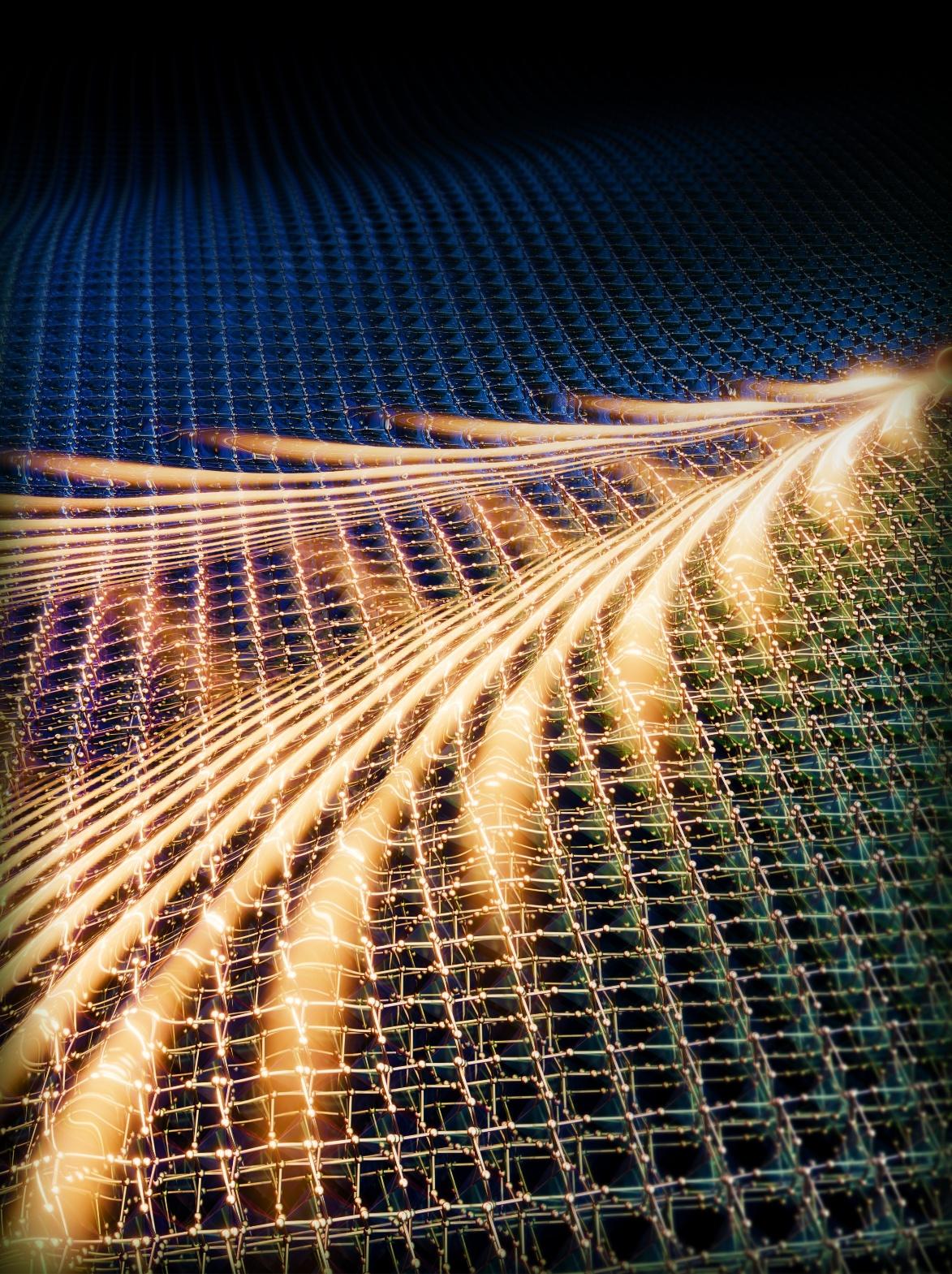

在這項研究中,科研人員從一種擅長向周圍空間輻射能量的漏波現象中獲得靈感,巧妙地將極化激元的強聚焦能力和漏波的定向傳播特性相結合,在特殊層狀材料中創(chuàng)造出類似“船尾波”的新型光波模式。

“這種‘光尾流’成功解決了光波難以在不同材料結構間傳輸的難題。實驗中,高速光波從特定結構‘泄漏’出來,像船推開水面一樣形成方向可控的尾跡。極化激元正是沿著這樣的尾跡‘泄漏’到周圍材料中,實現跨結構傳輸的。”論文共同通訊作者、國家納米科學中心副研究員胡海形象地說。

“進一步研究發(fā)現,通過旋轉材料層還可以調制‘光尾流’的方向、形狀和傳播速度。”論文共同通訊作者、上海交通大學教授戴慶表示,這項工作巧妙融合了納米光約束與遠場傳輸能力,不僅從原理上破解了納米尺度下極化激元跨結構傳輸的科學難題,更將其推向可控、集成的實用器件層面,對推動光計算、高速信息處理等技術的發(fā)展具有重大意義。